- 首の「どこが」痛い?部位別の原因(右・後ろ・付け根)

- 動かすと痛い?振り向けない?動作でわかる首の痛みの原因

- 首の右側・後ろ側が痛い・・部位でわかる首の痛みの原因

- 首の痛みに隠れている病気

- 首の痛みの治しかた・対処法

この記事でわかること

- 首が痛い原因とメカニズム(ストレートネック・姿勢の影響など)

- 首が痛いときの主な原因(筋肉・骨格・神経・ストレスなど)

- 部位別に見る首の痛みの特徴(右側・後ろ・付け根・頭痛を伴う場合)

- 首の痛みに隠れている可能性のある病気(頚椎症・椎間板ヘルニア・リウマチなど)

- 首の痛みを和らげる治しかた・セルフケア・生活習慣の工夫

- 整形外科・リハビリ科を受診すべき症状の目安

首の「どこが」痛い?部位別の原因(右・後ろ・付け根)

「朝起きたら首が回らない」「右を向くとズキッと痛む」そんな経験はありませんか?

「朝起きたら首が回らない」「右を向くとズキッと痛む」そんな経験はありませんか?

首の痛み(頚部痛)は、姿勢の悪化や筋肉のこわばり、神経の圧迫、ストレス、寝具などさまざまな要因が重なって起こります。特に近年はスマートフォンやデスクワークによる「ストレートネック(スマホ首)」が増えており、慢性的な痛みを訴える人が増えています。

動かすと痛い?振り向けない?動作でわかる首の痛みの原因

「首が回らない」「後ろを向くとズキッと痛む」——。

「首が回らない」「後ろを向くとズキッと痛む」——。

そんな首の痛みは、実は成人の約10〜20%が経験する身近な症状です。加齢とともに発症率は上昇し、特に女性に多く見られます。原因はひとつではなく、筋肉・骨格・神経・ストレスなど、複数の要素が重なって起こります。

痛みの性質によっては数日で治まることもありますが、なかには何年も続く慢性痛に発展するケースも。ここでは、首の痛みを引き起こす主な原因を5つの視点から整理してみましょう。

頚椎のゆがみ・骨格バランスの乱れ

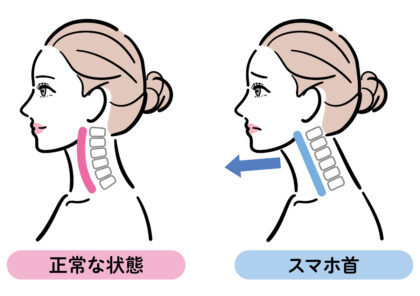

私たちの首(頚椎)は、本来ゆるやかなS字カーブを描いて頭を支えています。しかし、長時間のスマホ操作やデスクワークによってこのカーブが失われ、ストレートネック(スマホ首)と呼ばれる状態になることがあります。

私たちの首(頚椎)は、本来ゆるやかなS字カーブを描いて頭を支えています。しかし、長時間のスマホ操作やデスクワークによってこのカーブが失われ、ストレートネック(スマホ首)と呼ばれる状態になることがあります。

カーブが崩れると、首の骨や神経に過剰な負担がかかり、筋肉のこり・痛み・しびれを引き起こします。ひどい場合には、吐き気や頭痛、腕のしびれなどの神経症状につながることもあります。

姿勢の乱れ・生活動作のクセ

「座る姿勢が悪い」「枕が合わない」「一日中下を向いて作業している」

「座る姿勢が悪い」「枕が合わない」「一日中下を向いて作業している」

これらはすべて、首の痛みの引き金になります。

姿勢が崩れると、首から背中にかけての筋肉が常に緊張し、血流が滞ります。特に、背中が丸まり頭が前に出た姿勢では、首の後ろ側の筋肉が休む間もなく働き続けるため、慢性的なこりや張りに発展します。

また、寝具(枕の高さやマットレスの硬さ)が合わない場合も、寝ている間に首へ負担がかかり、朝起きたときの首の痛み(寝違え)を起こすことがあります。

ストレスや精神的緊張

「肩に力が入っている」と感じたとき、それは単なる気持ちの問題ではなく、自律神経の乱れが筋肉の緊張を引き起こしているサインかもしれません。

ストレスが強いと、交感神経が優位になり、筋肉が硬くなって血流が悪化します。

この状態が続くと、首や肩のこり、頭痛、めまい、耳鳴りといった全身症状に広がることもあります。

加齢による変化(頚椎症・椎間板変性など)

年齢を重ねると、首の骨と骨の間にある「椎間板」がすり減ったり、変形したりしてクッション性が低下します。

これが、変形性頚椎症や椎間板ヘルニアなどの原因になります。

こうした変性が進むと、神経が圧迫されて手のしびれや脱力感を伴うこともあります。

また、筋力が低下することで頭を支える力が弱まり、さらに痛みを悪化させるという悪循環に陥ります。

女性や高齢者に多く見られる傾向です。

病気によるもの(要注意ケース)

首の痛みの中には、単なる筋肉痛ではなく、重大な病気のサインとして現れるものもあります。

たとえば、以下のような疾患では、早急な医療機関受診が必要です。

- 椎骨動脈解離(ついこつどうみゃくかいり)

- 髄膜炎・脊髄の感染症や腫瘍

- 関節リウマチや骨粗しょう症

- 狭心症・心筋梗塞(首や顎の痛みとして現れることも)

「いつもと違う強い痛み」「発熱を伴う」「手足のしびれがある」といった場合は、早めの受診が命を守ることにつながります。

首の右側・後ろ側が痛い・・部位でわかる首の痛みの原因

首の右側が痛いとき

「右を向こうとしただけで首がズキッ」「右肩のほうまで重だるい」──

「右を向こうとしただけで首がズキッ」「右肩のほうまで重だるい」──

そんな“右側だけ”の首の痛みは、日常生活の中でもっとも多い訴えのひとつです。

多くの場合、首から肩にかけて走る胸鎖乳突筋や僧帽筋の緊張が原因。長時間のデスクワーク、スマートフォンの使用、片側での荷物持ちなどで、片方の筋肉にだけ負担がかかることで起こります。

一方で、頚椎症性神経根症(けいついしょうせいしんけいこんしょう)と呼ばれる神経圧迫が背景にあるケースも少なくありません。これは、加齢や姿勢の崩れによって椎間板が変形したり頸椎の変形することで、首の神経を刺激してしまう病態です。

主な原因

- 片側の筋肉のこわばり(胸鎖乳突筋・僧帽筋の過緊張)

- 長時間のスマホ姿勢・デスクワーク

- 枕の高さが合っていない

- 頚椎の変形による神経圧迫(頚椎症・椎間板ヘルニア)

受診を検討すべきサイン

- 肩甲骨や腕までしびれが広がる

- 物を持つときに力が入りにくい

- じっとしていても痛みが続く

片側の痛みが“筋肉性”か“神経性”かを見極めることが大切です。

「首を傾けると痛みが走る」「腕に電気が走るような痛みがある」場合は、整形外科での画像検査をおすすめします。

首の後ろが痛いとき

「後ろを振り向くとツーンと張る」「長時間パソコンに向かうと首の後ろが固まる」──

このタイプの痛みは、後頚筋群(こうけいきんぐん)と呼ばれる首の後ろの筋肉が硬くなることで起こります。

特に、頭を前に突き出すような姿勢(ストレートネック/テキストネック)は、首の後ろに常に重力負担をかけ続けるため、筋肉の緊張と血行不良が慢性化します。

主な原因

-

- スマホ首(ストレートネック)

- デスクワークや運転による前傾姿勢

- 長時間の同一姿勢による血流の停滞

- 枕の高さが高すぎる or 低すぎる

⚠️ 受診を検討すべきサイン

- 首を後ろに倒すと腕にしびれが走る

- めまい・吐き気を伴う

- 朝起きたときから強い痛みが続く

軽度の筋肉性であれば姿勢改善と温熱で緩和できますが、しびれやふらつきがある場合は神経圧迫や脳の異常の可能性があります。

首の付け根が痛いとき

「首と肩の境目がズーンと重い」「背中の上の方まで突っ張る」──

首の付け根の痛みは、僧帽筋の上部線維や肩甲挙筋(けんこうきょきん)が過剰に緊張しているときに起こります。

特に、デスクワーク中に肩をすくめた姿勢で作業していると、筋肉が常に収縮状態になり、血流が滞ります。これがいわゆる「肩こりからくる首の付け根の痛み」です。

主な原因

- 肩をすくめる姿勢のクセ

- パソコン・スマホ作業時の緊張

- 冷えや運動不足による血行不良

- 枕や寝姿勢の不良

首の付け根が痛む場合、単なる筋肉疲労のほかに、肩甲背神経痛や頚椎椎間板ヘルニアが隠れていることもあります。片側だけが強く痛む場合は、神経の走行を圧迫している可能性があります。

受診を検討すべきサイン

- 肩から腕にかけてしびれや脱力がある

- どんな姿勢でも痛みが取れない

- 夜間にズキズキと痛む

慢性的な“付け根の重さ”は、筋肉を休ませる時間がないサインでもあります。

仕事や家事の合間に軽いストレッチを挟むだけでも、改善につながります。

首が痛くて頭痛がするとき

「首が凝ってくると頭まで痛くなる」「後頭部がズーンと重い」──

この症状は、筋緊張型頭痛や頚椎性頭痛の可能性があります。

首の後ろから頭にかけて伸びる筋肉(後頭下筋群)が硬くなると、後頭部の神経を圧迫し、頭痛を引き起こします。長時間の前傾姿勢やストレスで筋肉が緊張し続けると、血流が悪化し、痛みが頭へ放散します。

主な原因

- ストレートネックによる筋緊張

- 精神的ストレスによる自律神経の乱れ

- 眼精疲労や歯の食いしばり

- 頚椎の変形・椎間板ヘルニア

首由来の頭痛は後頭神経痛や頚椎性頭痛のことが多く、

「締めつけられるような頭痛」「後頭部からこめかみにかけてズーンとした痛み」が特徴です。

脳の疾患(脳出血・くも膜下出血など)とは性質が異なりますが、突然の激痛や吐き気を伴う場合は、脳神経外科での精査が必要です。

受診を検討すべきサイン

- 痛みが数日続く・吐き気を伴う

- 首を動かすと頭痛が悪化する

- 光や音に敏感になる

放置すると慢性化して「天気や疲れで頭痛が出る体質」になってしまうことも。

早期に首まわりの筋緊張を改善することが予防の第一歩です。

首の痛みに隠れている病気

首の痛みの多くは、姿勢や筋肉の緊張など“生活習慣によるもの”ですが、なかには 「病気のサイン」 として現れているケースもあります。

「湿布で様子を見ているのに治らない」「しびれが出てきた」「手に力が入らない・手がスムーズに動かない」「夜もズキズキする」

そんなときは、体が“何か違う”と知らせているサインかもしれません。

ここでは、整形外科や脳神経外科で実際に診断されることの多い疾患を、特徴・症状・受診の目安ごとに整理して紹介します。

(※ここでは一般的な医学情報をもとに説明しています。実際の診断は医師による判断が必要です。)

変形性頚椎症(へんけいせいけいついしょう)

首の骨と骨の間にある「椎間板」や「関節」がすり減って変形し、神経を圧迫して痛みを生じる疾患です。

加齢や長年の姿勢のクセが原因となり、40代以降の男女に多く見られます。

主な症状

- 首を動かすと痛みが出る

- 首や肩甲骨のあたりがこる・重い

- 腕や手にしびれや脱力感がある

- 上を向くとズキッと痛む

初期は「肩こり」と区別がつきにくいですが、

進行すると腕の感覚が鈍くなる・指の細かい動きが難しくなるなどの神経症状が現れることもあります。

頚椎椎間板ヘルニア

首の骨の間にある「椎間板」が飛び出して神経を圧迫することで起こる疾患です。

20〜50代の働き盛りに多く、パソコン作業や前傾姿勢が続く生活の中で発症します。

主な症状

- 片側の首・肩・腕のしびれ

- 首を後ろに反らすと痛みや電気が走る

- 握力が弱くなる・ボタンが留めにくい

“痛み+しびれ+力が入りづらい”という三拍子がそろった場合は要注意。

自然に改善するケースもありますが、悪化すると手術が必要になることもあります。

頸椎捻挫

交通事故や転倒などで首が急にしなって損傷することで起こるケガです。

事故直後は痛みが軽くても、数日後に強い痛み・頭痛・めまいが出てくることが多いのが特徴。

主な症状

- 首を動かすとズキッと痛む

- 頭痛・吐き気・倦怠感がある

- 天気の変化で痛みが増す

筋肉や靭帯の炎症のほか、自律神経のバランスが乱れることで慢性化しやすい疾患です。

後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)

脳から腰椎まで脊髄が通る脊柱管の前方をささえる「後縦靭帯(こうじゅうじんたい)」が骨のように硬くなり、

脊髄(せきずい)を圧迫してしまう病気です。日本人に多く、40代以降の男性に比較的多いとされています。

主な症状

- 首や肩の慢性的な痛み

- 手足のしびれ、動かしづらさ

- 歩行時のふらつき

- ボタンを留める・箸を使うなどの細かい動作がしにくい

進行性の疾患のため、放置すると歩行障害や排尿障害が出ることもあります。

関節リウマチ・膠原病による首の痛み

免疫の異常で自分の関節を攻撃してしまう自己免疫疾患です。

関節の炎症が首に波及すると、朝のこわばりや痛みが出ることがあります。

主な症状

- 朝起きたときに首や肩がこわばる

- 手指や膝など複数の関節も痛む

- 発熱・倦怠感など全身症状を伴う

首が痛いときの正しい対処法・セルフケア

首の痛みは、時間が解決するものではありません。

多くのケースで、姿勢や筋肉の緊張、生活習慣が関係しているため、痛みを和らげるには「使い方を変える」「環境を整える」「筋肉を休ませる」ことが大切です。ここでは、自宅でできる対処法から、医療機関での治療まで、順を追って紹介します。

まずは原因を見極める:「冷やす?温める?」

首の痛みのケアで最初に迷うのが、「冷やすべきか」「温めるべきか」。

痛みのタイプによって正反対の対応が必要になります。

🔹 冷やす(急性期・炎症があるとき)

-

- 動かすとズキッと痛む

- 熱っぽく腫れている

→ 炎症性の痛み。まずは患部を冷却し、炎症を鎮めるのが基本です。

冷たいタオルや保冷剤をタオルに包み、10分ほどあてるだけでもOK。

🔸温める(慢性期・こり・血行不良)

-

- 重だるい・凝っている感じ

- 朝起きたときに動きづらい

→ 血行不良・筋肉の緊張型。温めて血流を促すと改善します。

入浴(半身浴で構いません)やホットタオル、レンジで温めるネックピローなどが効果的。

自宅でできる首のセルフケア

首はデリケートな部分です。過度なストレッチや力任せのマッサージは逆効果。

以下のゆるめる・支える・動かすの3ステップを意識して行いましょう。

1ゆるめる(温熱+呼吸)

- 首〜肩にかけてホットタオルを10分ほどあてる

- 深呼吸を繰り返しながら、肩をストンと落とす

→ 呼吸が浅くなると筋肉も硬くなるため、「ゆっくり吐く」だけでも筋緊張が緩みます。

2 支える(姿勢を整える)

- イスに深く座り、耳・肩・腰が一直線になる姿勢を意識(おなかに力を入れると自然と背筋は伸びてきます!)

- デスクワークではモニターを目線の高さに

- 枕の高さは「仰向けで首の後ろに手のひら1枚分の隙間」が理想

姿勢の“軸”が整うだけで、首の負担は驚くほど減ります。

3動かす(軽いストレッチ)

痛みが落ち着いてきたら、次のような可動域キープストレッチを。

- 首回し:頭を前→横→後ろ→反対側→前へと、ゆっくり半円で回す

- 肩すくめ運動:肩をギュッと持ち上げ、ストンと下ろす(10回)

- 胸を開く:両手を後ろで組み、胸を張って深呼吸

無理に首を引っ張らない、痛みが出る手前で止めるのがポイントです。

生活習慣で意識したいこと

首の痛みを繰り返す人ほど、日常の小さなクセが原因になっています。

たとえば、

- スマホを長時間見るときに下を向いている

- 片方の肩にばかりバッグをかける

- 就寝時に高い枕を使っている

これらを少しずつ見直すだけで、慢性痛が改善することも。

生活の工夫

- 30分ごとに姿勢をリセット(立って肩を回すだけでも◎)

- 枕は低め・硬めで首を支えるタイプを選ぶ

- 就寝前はスマホを見ず、首肩を温めて副交感神経を優位に

病院で受けられる主な治療法

セルフケアで改善しない場合や、しびれ・痛みが強い場合は、医療機関での治療を検討しましょう。

主な治療法

- 薬物療法: 鎮痛剤・筋弛緩薬・湿布などで炎症を抑える

- 理学療法(リハビリ): 温熱・電気治療・ストレッチ指導など

- 注射療法: 神経ブロック・トリガーポイント注射など

- 装具療法: 首を安定させるサポーターを短期間使用

- 手術療法: 神経圧迫が強く、日常生活に支障をきたす場合のみ実施

💬 医師の診断に基づいて治療とセルフケアを組み合わせるのが、最短で回復するコツです。

監修者プロフィール

院長 本田 高幹(Takaki Honda)

整形外科専門医

本田院長は、生まれ育った和歌山市河西地区にて「ほんだ整形外科」を開院しました。医師として25年以上にわたる豊富な臨床経験をもとに、“100歳を超えても自分の足で歩き、元気に過ごせる人生”を支えるため、整形外科医として地域医療に尽力しています。スポーツや旅行を楽しみながら健康寿命を伸ばせる社会づくりを目指し、先進の運動器医療を提供しています。

本田院長は、生まれ育った和歌山市河西地区にて「ほんだ整形外科」を開院しました。医師として25年以上にわたる豊富な臨床経験をもとに、“100歳を超えても自分の足で歩き、元気に過ごせる人生”を支えるため、整形外科医として地域医療に尽力しています。スポーツや旅行を楽しみながら健康寿命を伸ばせる社会づくりを目指し、先進の運動器医療を提供しています。

資格・専門性

- 日本整形外科学会・日本専門医機構 整形外科専門医

- 運動器リハビリテーション認定医

- スポーツ認定医

- 脊椎脊髄病認定医

- スポーツドクター(日本スポーツ協会)

- 義肢装具等適合判定医師

所属学会

- 日本整形外科学会

最新更新日:2025年12月2日